« Don Giovanni » sans foi ni loi à Garnier

©Charles-Duprat-OnP-

Délaissant le mythe du libertin ivre de splendeur, le metteur en scène Ivo van Hove s’attaque à l’oeuvre de Mozart en remontant aux sources de l’Espagnol Tirso de Molina. Don Juan est ici un parasite cynique et destructeur, qu’il est nécessaire d’éliminer de la société. Composée d’un casting international, la distribution vocale est de belle tenue et la direction d’acteurs particulièrement soignée sous la baguette de Philippe Jordan.

Noir et gris

©Charles-Duprat-OnP-

Pas de dentelles, de mascarades enrubannées et de sourires enjôleurs : ce Don Juan là est en costume cravate, révolver à la ceinture, regard et barbe noirs de jais. Son serviteur, Leporello, se permet juste quelques sourires en coin et quelques galipettes, car c’est son double gémellaire, même barbe, même chemise blanche sans la cravate. Car son maître sème la terreur, viole et tue si nécessaire, abandonnant ses victimes sur le bas côté, que son serviteur se doit de balayer. Ces deux compères sèment donc la fureur dans une ville déserte, aux fenêtres vides comme des trous rectangulaires, la scénographie et les lumières de Jan Versweyveld dessinant un jeu d’immeubles gris en béton, déroulant en ligne de fuite un escalier menant vers nulle part, comme dans les paysages angoissants du peintre De Chirico. Cette austérité du décor imprègne la neutralité grise des costumes de tous les personnages, sensés être les victimes du héros prédateur qui tue le Commandeur et père d’Anna par sang froid, d’un coup tiré à bout portant, sans même le temps d’une lutte entre les deux hommes.

Parti pris radical

©Charles-Duprat-OnP-

La radicalité du parti pris d’Ivo van Hove, accablant le personnage tel un serial killeur, un serial violeur à l’époque du #MeToo, peut être discutable. Certes il viole l’ordre établi, il bafoue le mariage et la religion il se comporte en libertin absolu comme Casanova, qui servit de modèle à Da Ponte son librettiste, comme lui vénitien et prêtre, et menant une vie dissolue. Mais Don Giovanni s’ouvre sur le meurtre d’un père -celui de Mozart disparaîtra la même année- qui provoque en duel le héros après que celui-ci ait violé sa fille. C’est bien ici le symbole de l’autorité morale qui est niée à une époque ou le libertinage pouvait effrayer et fasciner. Tout l’opéra de Mozart, qui est un chef-d’oeuvre musical absolu, tangue entre ces deux rives : celle de la douleur, Elvire et Anna, et celle de la jouissance égoïste et masculine, Dom Juan, qui est un noble déclassé. Le personnage fascine par la multiplicité des aspects que la musique de Mozart déploie dans sa splendeur orchestrale. Ne le considérer que sous un seul aspect, la monstruosité, limite l’appréhension de l’oeuvre.

Des interprètes investis

©Charles-Duprat-OnP-

Heureusement, le metteur en scène dirige de près ses interprètes qui donnent le meilleur de leur art dans un opéra qui réserve pour chacun un moment particulier, dès l’ouverture, saisissante et angoissante. Le baryton canadien Etienne Dupuis est Dom Juan, face sombre et carnassière, qui domine le cours des événements avec un détachement glacial, timbre ténébreux et grave, flanqué de Leporello, son double, incarné par Philippe Sly, alliant une agilité de valet italien à la souffrance d’un jeune homme ballotté, qui se rompt les os à force de bagarres et de fuites à cause des folies de son maître. Fort dans l’ironie et l’énumération des femmes, le chanteur parvient à éviter toutes les difficultés du rôle et s’en sort brillamment. Dans le rôle d’Elvire, Nicole Car, la véritable épouse d’Etienne Dupuis à la ville, joue avec sincérité l’épouse bafouée et abandonnée, aigus précis et déliés, modulant les pianissimi avec délicatesse et simplicité.

Une musique envoûtante

©Charles-Duprat-OnP-

Mais c’est le couple Anna et Ottavio qui rayonnait le plus lors de la première, avec la soprano Jacquelyn Wagner, présence magnétique, voix puissante et suave, vibrante, face au ténor français Stanislas de Barbeyrac dont le souffle, le lyrisme, l’éventail de nuances vocales à saisi le public. La Zerlina d’Elsa Dreisig, piquante et merveilleusement coquine, aigûs flutés et projetés avec rondeur, fit aussi l’unanimité, comme le Masetto du jeune Mikhail Timoschenko et le Commandeur parfait de la basse Ain Anger. Dans la fosse, Philippe Jordan dirige orchestre et choeurs avec la précision et la rigueur d’une partition à la richesse toujours surprenante, et malgré quelques décalages lors de la première, cordes et vents nous ravissent par cette peinture forte de l’humanité.

Hélène Kuttner

Articles liés

“Tant pis c’est moi” à La Scala

Une vie dessinée par un secret de famille Écrire un récit théâtral relatant l’histoire d’un homme, ce n’est pas seulement organiser les faits et anecdotes qu’il vous transmet en une dramaturgie efficace, c’est aussi faire remonter à la surface...

“Un siècle, vie et mort de Galia Libertad” à découvrir au Théâtre de la Tempête

C’est Galia Libertad – leur amie, leur mère, leur grand-mère, leur amante – qui les a réunis pour leur faire ses adieux. Ce petit groupe d’amis et de proches, trois générations traversées par un siècle de notre histoire, se retrouvent...

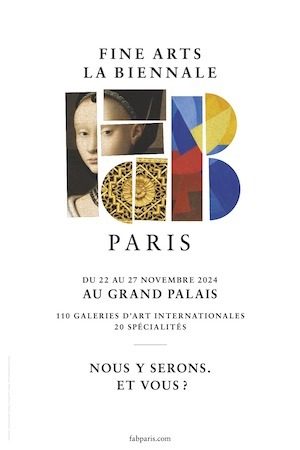

“Chaque vie est une histoire” : une double exposition événement au Palais de la Porte Dorée

Depuis le 8 novembre, le Palais de la Porte Dorée accueille une double exposition inédite, “Chaque vie est une histoire”, qui investit pour la première fois l’ensemble du Palais, de ses espaces historiques au Musée national de l’histoire de...